Compare commits

22 Commits

main

...

30abea3b94

| Author | SHA1 | Date | |

|---|---|---|---|

|

30abea3b94

|

|||

|

2c5d41610b

|

|||

|

2a48c43721

|

|||

|

61fd950127

|

|||

|

f9c0e6e872

|

|||

|

63d1d11843

|

|||

|

846dbec5c5

|

|||

|

adc1739a0c

|

|||

|

07376b889d

|

|||

|

efa24f0c0a

|

|||

|

e24e736a8f

|

|||

|

8738f24ff5

|

|||

|

de2bf03762

|

|||

|

7c020d3081

|

|||

|

49bf609eda

|

|||

|

3e8f3b372e

|

|||

|

f117aa2cbd

|

|||

|

1aa1d86a83

|

|||

|

57381c88e7

|

|||

|

be22e30697

|

|||

|

7a87fb9795

|

|||

|

a6da73f772

|

2

.github/workflows/cloudflare-pages.yml

vendored

@@ -24,7 +24,7 @@ jobs:

|

||||

- name: Setup Node.js

|

||||

uses: actions/setup-node@v4

|

||||

with:

|

||||

node-version: '25'

|

||||

node-version: '21'

|

||||

|

||||

- name: Install dependencies

|

||||

run: |

|

||||

|

||||

@@ -29,7 +29,6 @@ $ python main.py

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ python -m venv venv

|

||||

$ venv\Scripts\activate

|

||||

$ pip install -r requirements.txt

|

||||

$ python main.py

|

||||

```

|

||||

|

||||

@@ -24,7 +24,6 @@ $ python main.py

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ python -m venv venv

|

||||

$ venv\Scripts\activate

|

||||

$ pip install -r requirements.txt

|

||||

$ python main.py

|

||||

```

|

||||

|

||||

@@ -1,110 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "blenderで作ったモデルを改良した"

|

||||

slug: "ue-blender-model"

|

||||

date: "2025-09-18"

|

||||

tags: ["ue", "blender"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

blenderで作ったモデルは、ueで動かしてみると、なかなか思ったとおりに動かないことは多いです。原因も多種多様で、とても一言では言い表せない。

|

||||

|

||||

今まで気になっていたところは以下の2点でした。

|

||||

|

||||

1. 指がちゃんと動かない

|

||||

2. 衣装のすり抜けが気になる

|

||||

|

||||

## 指を修正するにはueからblenderへ

|

||||

|

||||

blenderで作ったモデルは指がぎこちない動きで、複数の要因が関係しています。特に大きいのが手動で塗っていたウェイトペイント。

|

||||

|

||||

しかし、これを完璧に塗り、かつueで動作確認するのはよくありません。なぜなら、blenderとueで動きが異なるからです。それも全く異なるわけではなく微妙に合わないのです。

|

||||

|

||||

ということで、ueでまず指の動きがちゃんとできているモデルをblenderに持ってきて、手の部分を移植するというのが今回採用した方法です。

|

||||

|

||||

- o: `ue -> blender`

|

||||

- x: `blender -> ue`

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

動きを見るのは、vrm4uの`RTG_UEFN_${name}`を使用します。

|

||||

|

||||

blenderの操作方法です。ポイントだけ書いておきます。

|

||||

|

||||

1. modelを2つ読み込む。aとbとする。

|

||||

2. bのboneとbody(object)でいらない部分を削除する。ここでは手の部分だけ残す。 key[x]

|

||||

3. a, bで大体の位置を合わせる。 key[g, z]

|

||||

4. bのboneを選択肢、aのboneを選択して統合する。 key[C-j]

|

||||

5. サイドバーのアーマチュアのところをみて、手のボーンを腕のボーンにいれる(これはモデルによる)。特に手がオフセット維持で指についていることが重要。 key[C-p]

|

||||

6. bのbody(object)を選択し、モディファイアからaのbodyにデータ転送する。データ転送では、頂点データ、頂点グループを選択。適用する。

|

||||

7. bのbodyを選択し、aのbodyを選択して統合する。 key[C-j]

|

||||

8. bodyを編集して、手と腕をつなげる。

|

||||

|

||||

あとは、vrm exportの際に指とかのボーンを自動で入れれば動くと思います。

|

||||

|

||||

私の場合は、スカートに必要なボーンを追加したりもしました。これはueでの動作を意識しましょう。

|

||||

|

||||

## スカートと足の動きを関連付ける

|

||||

|

||||

衣装は、`Spine`以下にあるワンピースなので、厳密にはスカートではありませんが、ここではスカートということにします。

|

||||

|

||||

このスカートは、3d-modelでは非常に厄介なもので、足の動きに追従できず体に入り込んでしまうのです。

|

||||

|

||||

これを解消するためには様々な方法があり、たとえblenderの機能を使って解消しても、ueでは効果がありません。よって、こちらもueから解消するのがベストです。

|

||||

|

||||

今回、ABPに`Look At`を使うことで解消しました。

|

||||

|

||||

```md

|

||||

# ABP

|

||||

## Look At

|

||||

- Bone to Modify: スカート前、中央

|

||||

- Look at Target: Spine (中心)

|

||||

|

||||

## Look At

|

||||

- Bone to Modify: スカート前、左

|

||||

- Look at Target: LeftLeg (左足)

|

||||

|

||||

## Look At

|

||||

- Bone to Modify: スカート前、右

|

||||

- Look at Target: RightLeg (右足)

|

||||

```

|

||||

|

||||

`Look at Location`の位置は調整してください。私の場合は`0, 50, 0`です。

|

||||

|

||||

<iframe width="100%" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/3o98Aivn--0?rel=0&showinfo=0&controls=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

|

||||

|

||||

完璧ではないけど、これでもかなり改良されたほう。

|

||||

|

||||

## 実践投入

|

||||

|

||||

### unique skillのデザインを考える

|

||||

|

||||

まず、アイのunique skill(ユニークスキル)のデザインを考えました。

|

||||

|

||||

1. カメラワークは正面に移動

|

||||

2. スロー再生を開始

|

||||

3. 忍術のようなモーション

|

||||

4. カメラを通常に戻す

|

||||

5. 属性の範囲ダメージ

|

||||

|

||||

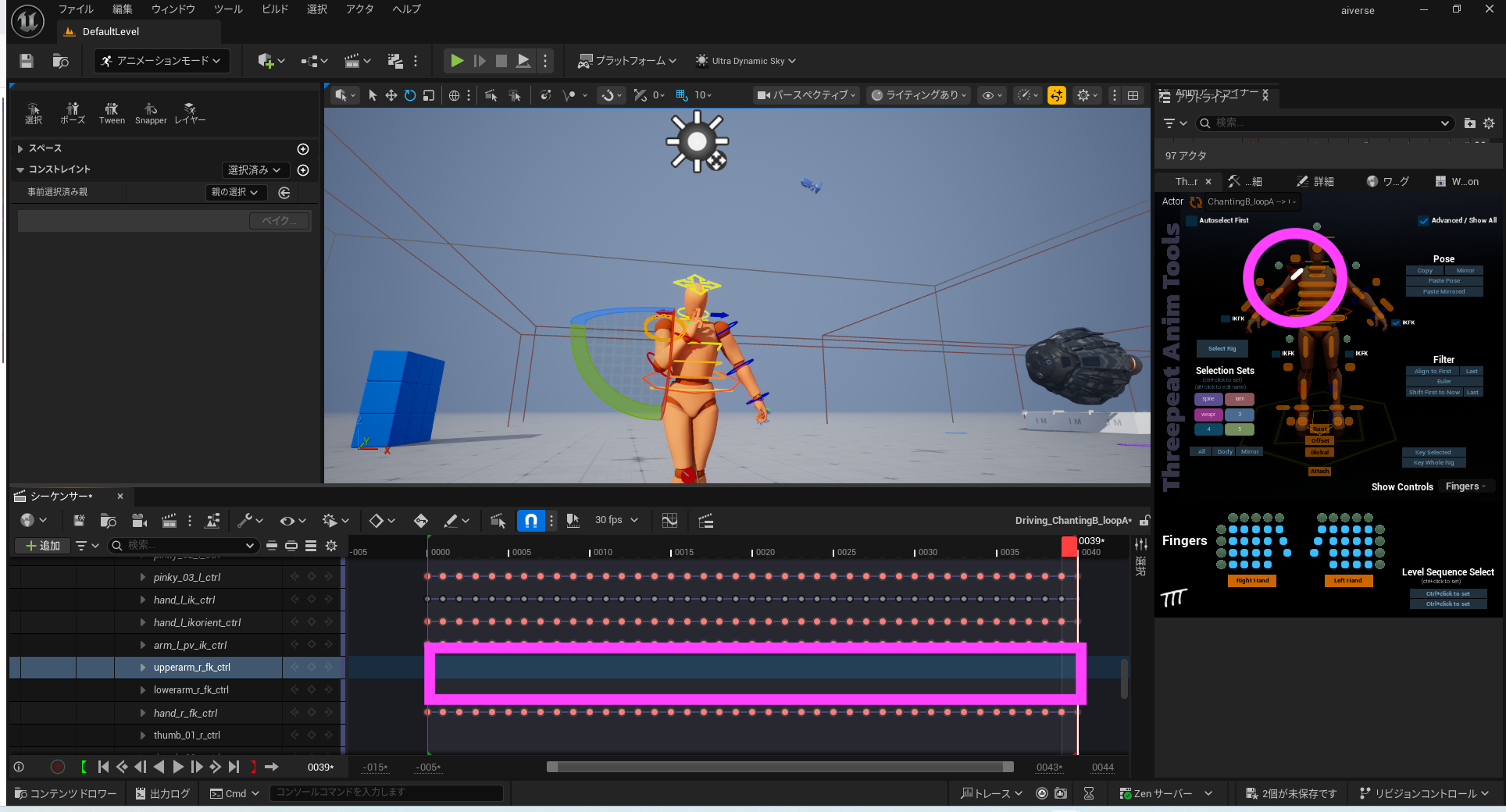

### tatoolsを使って忍術モーションを作る

|

||||

|

||||

[tatools](https://www.fab.com/ja/listings/a5d3b60d-b886-4564-bf6d-15d46a8d27fe)を使います。

|

||||

|

||||

[https://github.com/threepeatgames/ThreepeatAnimTools](https://github.com/threepeatgames/ThreepeatAnimTools)

|

||||

|

||||

使い方は簡単ですが、動画が分かりづらいので、ポイントだけ解説します。pluginの起動、既存のアニメーションの修正、保存です。

|

||||

|

||||

1. pluginの起動は、`/Engine/Plugins/ThreepeatAnimTools/Picker/ThreepeatAnimTools_CR_Picker`を起動します。アウトライナーにでもウィンドウを追加しましょう。

|

||||

2. 修正したいアニメーション(アニメシーケンス)を開いて、`シーケンサで編集 -> コントロールリグにベイク -> CR_UEFNMannyTatoolsRig`します。

|

||||

3. これでlevel(map)上でレベルシーケンスを開けます。

|

||||

4. ここからが修正ですが、まず、例えば、腕を選択して向きを変えたとしましょう。これだけでは保存されません。もとに戻ってしまいます。ここで、(1)シーケンサの下にあるアニメーションを削除し、(2)選択している部位のすべてのコンマを削除します。再生してみると編集したとおりになります。

|

||||

5. 保存は、シーケンサのメニューバーにある保存ボタン(現在のシーケンスとサブシーケンスを保存)を押します。もとのアニメーションを開くと反映されています。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

### 実戦動画

|

||||

|

||||

<iframe width="100%" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/tJQ1y-8p1hQ?rel=0&showinfo=0&controls=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

|

||||

|

||||

@@ -1,401 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "ue + vrm4u + mac/ios"

|

||||

slug: "ue-mac"

|

||||

date: "2025-09-22"

|

||||

tags: ["ue", "mac"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

# ue mac/ios support

|

||||

|

||||

- ue 5.6.1

|

||||

- mac 26

|

||||

- windows 11

|

||||

|

||||

## ue for mac

|

||||

|

||||

現時点でのxcode26には対応していません。ueを起動する際はxcodeを切り替えます。そうではないとbuild optionが機能しません。(クエリ中になる)

|

||||

|

||||

appleの方針で製品のversionは年号になりました。

|

||||

|

||||

> ex: mac26, ios26

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

xcode-ue () {

|

||||

disk=hdd

|

||||

case $1 in

|

||||

(u | ue) d=/Volumes/${disk}/Xcode.app/Contents/Developer ;;

|

||||

(*) d=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer ;;

|

||||

esac

|

||||

sudo xcode-select --reset

|

||||

sudo xcode-select --switch $d

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

ここでは、`/Volumes/${disk}/Xcode.app`をxocde16とします。

|

||||

|

||||

buildすると`/$Project/Mac/${Project}.xcarchive`ができます。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

# Finderでアーカイブを右クリック → "Show in Finder"

|

||||

# .xcarchive を右クリック → "Show Package Contents"

|

||||

# ./Products/Applications/ai.app をダブルクリック

|

||||

```

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

# ターミナルでTeam IDを確認

|

||||

$ security find-identity -v -p codesigning

|

||||

```

|

||||

|

||||

## ue for linux

|

||||

|

||||

linux版もbuildすることにしました。

|

||||

|

||||

- steam osはたしかlinuxだったはず

|

||||

- ゲームとpixelstreamingをlinux serverで動かせれば楽

|

||||

|

||||

[https://dev.epicgames.com/documentation/ja-jp/unreal-engine/linux-development-requirements-for-unreal-engine](https://dev.epicgames.com/documentation/ja-jp/unreal-engine/linux-development-requirements-for-unreal-engine)

|

||||

|

||||

必要なものをdownloadして、windows上で環境を整えます。`clang 18.1.0`

|

||||

|

||||

ue editorを開いてメニューの`tool -> c++`で何かを作ります。すると、`.sln`がproject rootにできます。できなければ、`.uproject`を右クリックで`.sln`を作ります。

|

||||

|

||||

epic launcherでue installerのoption:linuxを再び有効にします。

|

||||

|

||||

`.sln`を開いてbuildに`linux`を選択し、右バーのMyProject(Airse)を右クリックでbuildします。pluginなどが対応していないときは`.uproject`を開いて`false`に変更します。対応している場合もbuild errになることがあります。

|

||||

|

||||

`wsl ubuntu`なども必要になるかもしれませんが、情報にはありません。

|

||||

|

||||

## vrm4u for mac

|

||||

|

||||

まずc++のprojectをueで作成します。

|

||||

|

||||

`libassimp.a`を生成します。

|

||||

|

||||

[https://github.com/ruyo/assimp](https://github.com/ruyo/assimp)

|

||||

|

||||

これを`/Plugins/VRM4U/ThirdParty/assimp/lib/Mac/libassimp.a`に置いて、projectで開きます。pluginがbuildされますが、`/Plugins/VRM4U/Binaries/Mac/*`が生成され、これを使うことになります。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

/Plugins/VRM4U/

|

||||

├── Binaries

|

||||

│ ├── Mac

|

||||

│ │ ├── UnrealEditor-VRM4U.dylib

|

||||

│ │ ├── UnrealEditor-VRM4UCapture.dylib

|

||||

│ │ ├── UnrealEditor-VRM4UCaptureEditor.dylib

|

||||

│ │ ├── UnrealEditor-VRM4UEditor.dylib

|

||||

│ │ ├── UnrealEditor-VRM4UImporter.dylib

|

||||

│ │ ├── UnrealEditor-VRM4ULoader.dylib

|

||||

│ │ ├── UnrealEditor-VRM4UMisc.dylib

|

||||

│ │ ├── UnrealEditor-VRM4URender.dylib

|

||||

│ │ └── UnrealEditor.modules

|

||||

├── ThirdParty

|

||||

│ ├── assimp

|

||||

│ │ ├── lib

|

||||

│ │ │ ├── Mac/libassimp.a #このファイル

|

||||

└── VRM4U.uplugin

|

||||

```

|

||||

|

||||

他のprojectで利用する際は`/Binaries`, `/ThirdParty`をcopyすればいいので、取っておいてください。vrm4uが更新されたときは再びprojectでbuildしたほうがいいですね。

|

||||

|

||||

## ue for git

|

||||

|

||||

mac/iosでもbuildできるようにすること、そういったprojectを作成することを目指します。

|

||||

|

||||

最終的にiosでもプレイできるゲームを作りたいなと思っていて、これは単純なカードを集め、キャラを強化するゲームにしようと考えています。

|

||||

|

||||

mac/iosは軽量パッケージとして必要最小限の構成で作る予定です。特に重いworld systemを分離、統合が簡単にできるようにする予定です。

|

||||

|

||||

そこで、winにはrsyncがありませんので、gitを使用することにしました。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ winget install git.git

|

||||

$ cd ${project}

|

||||

$ git pull

|

||||

```

|

||||

|

||||

署名も機能させておきたいので、gpgを使います。commit, pushすると`verify`が付くやつです。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ winget install gnupg.gnupg

|

||||

$ which gpg

|

||||

$ git config --global gpg.program "C:\Program Files (x86)\gnupg\bin\gpg.exe"

|

||||

```

|

||||

|

||||

現在使っているterminalは作成(パスフレーズ)が動作しないようです。したがって、mac, linuxで作成してimportします。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ gpg --full-generate-key

|

||||

XXX

|

||||

$ id=XXX

|

||||

$ gpg --export-secret-keys ${id} > ~/gpg-key-win.asc

|

||||

---

|

||||

$ gpg --import C:\Users\${USER}\gpg-key-win.asc

|

||||

$ rm C:\Users\${USER}\gpg-key-win.asc

|

||||

$ gpg --edit-key ${id}

|

||||

trust

|

||||

5

|

||||

quit

|

||||

```

|

||||

|

||||

作成したkeyはwinでimportした後はmac, linuxから削除したほうがいいかも。コマンドは書きません。

|

||||

|

||||

これをgit-serverに登録しておけばいいでしょう。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ gpg --armor --export ${id}

|

||||

```

|

||||

|

||||

あと、`~/.gitconfig`も更新しておきます。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ git config --global user.signingkey ${id}

|

||||

$ git config --global commit.gpgsign true

|

||||

```

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

# 再起動

|

||||

$ gpgconf --kill gpg-agent

|

||||

$ gpg-connect-agent /bye

|

||||

```

|

||||

|

||||

# Airse

|

||||

|

||||

ゲームのタイトルは`Airse`に決まりました。まだ決まっていなかったのかというと、決まっていませんでした。仮名で作ってきましたが、これを機に根本的な部分を見直しました。

|

||||

|

||||

- ai + verse

|

||||

- [A]irse = `unrealengine` naming rules

|

||||

|

||||

## rse

|

||||

|

||||

RSE = [R]elativistic [S]tellar [E]volution

|

||||

|

||||

> ja: 相対論的恒星進化

|

||||

|

||||

## name rule

|

||||

|

||||

- app, name, project = Airse

|

||||

- repo, dir = `ai/rse`

|

||||

- id = `ai.syui.rse`

|

||||

|

||||

file, variable, function, etc. follow the following name rules.

|

||||

|

||||

1. use `_` to separate characters after abbreviations such as `CBP`.

|

||||

2. use `_` to separate characters before numbers.

|

||||

3. use capital letters for all other names, priority: `ue > repo`

|

||||

|

||||

ex: `CBP_CharacterAiSkill_1`

|

||||

|

||||

## game system

|

||||

|

||||

`[ai, yui, at, world]`

|

||||

|

||||

- AUTHOR = Syui

|

||||

- PROJECT = Airse

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

# example

|

||||

/Content/${AUTHOR}/${PROJECT}/

|

||||

├── World/ # world system

|

||||

│ ├── Origin/ # origin system (dream system)

|

||||

│ └── BGM/ # bgm system

|

||||

├── Yui/ # yui system

|

||||

│ ├── Character/ # character system

|

||||

│ ├── Enemy/ # enemy system

|

||||

│ ├── Evolution/ # e system (evo system)

|

||||

│ ├── Voice/ # voice system

|

||||

│ └── Live/ # v system (live system)

|

||||

├── AI/ # ai system

|

||||

│ ├── Action/ # action system

|

||||

│ └── Status/ # status system

|

||||

└── AT/ # at system

|

||||

├── Item/ # item system

|

||||

├── Card/ # card system

|

||||

└── Save/ # save system

|

||||

```

|

||||

|

||||

## bad ex

|

||||

|

||||

1. `ai/airse` = `[ai] x 2`

|

||||

2. `syui/ai/rse` = `priority < ue`

|

||||

|

||||

```md

|

||||

[fix]

|

||||

1. ai/airse -> ai/rse

|

||||

2. syui/ai/rse -> Syui/Airse

|

||||

```

|

||||

|

||||

## version

|

||||

|

||||

今までgame systemのversionでやってきました。game systemのversionはアイのモデルの変化で決定されてきました。

|

||||

|

||||

しかし、ue versionがわかったほうがいいので、以下の形式に変更します。

|

||||

|

||||

- version: `5.7.0.6.11`

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

[ue] [system] [fix]

|

||||

5.7.0.6.11

|

||||

|

||||

{

|

||||

"version": "5.7.0.6.11",

|

||||

{

|

||||

"ue": "5.7.0",

|

||||

"system": "6",

|

||||

"fix": "11"

|

||||

}

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

# 開発の方向性

|

||||

|

||||

考えに変化があったので、お伝えします。大きなものは以下の2つです。

|

||||

|

||||

1. ゲームの完成を目指すが、ちゃんとしたシステムを作ることも目指す

|

||||

2. 完璧に自信があるものでゲームを作る

|

||||

|

||||

## ちゃんとしたシステムを作る

|

||||

|

||||

ゲームの完成を目指して、色々と考えやってきましたが、ちゃんとしたシステムを作ることを優先したほうがいいと考えるようになりました。

|

||||

|

||||

というのも、ちゃんとしたシステムを作っておけば、それを組み合わせるだけでいろんなゲームを作れるからです。

|

||||

|

||||

ゲームを構成する要素、その基本というのは決まっていて、システムも決まっています。例えば、キャラクター操作。それさえ本当にレベルの高いシステムを自分で作れるなら、色々なゲームに応用できますよね。

|

||||

|

||||

ゲームを完成させられることは素晴らしいことです。

|

||||

|

||||

しかし、ゲーム制作をやめてしまうときはどんなときでしょう。ゲームを完成させるのは本当に大変で、そこに到達できる人は少ないのですが、しかし、到達できた人も、そこでやめてしまう人が多いんじゃないでしょうか。

|

||||

|

||||

続けられる人はごく僅かで、大きな理由は2つあると思っています。

|

||||

|

||||

一つは成功しなかったこと。続けるだけのメリットを感じられなかったことだと思います。

|

||||

|

||||

2つ目は、作ってきたものがどうしようもなく再利用できない状態にあることだと思います。例えば、作ってきたものがシステム化されておらず、他のゲームを作ろうとしたときに利用できない形、ごちゃごちゃで自分にも把握できず、使い回せない、あるいは別のゲームに統合できない状態であること。

|

||||

|

||||

そうでなければ、他のアイデアをすぐに試してみようとなりやすい、ゲーム開発のハードルは低くなっているはずです。にも関わらず、ちょっとやってすぐ辞めてしまう人がいます。

|

||||

|

||||

それはなぜかというと、作ってきたものがゴチャゴチャで使い物にならなかったときじゃないかと思います。もちろん、本人の熱意とか継続性とか意思とかそういったものもあります。でも、心が折れそうな時にもコントロール可能な環境要因があるはずで、そうした環境を構築する能力も重要なのではないかと思うのです。周りにちゃんとしたシステムがたくさんある、そんな状態を作る、ということ。そういうのを目指していきたいと思い、ちゃんとしたシステムを作ることも優先的に考え始めました。

|

||||

|

||||

## 自信があるものでゲームを構築する

|

||||

|

||||

インディーズゲーム、特に3dは本当に難しい。私のゲーム開発の方針は、少しずつ決まってきて、注意しなければならないこともわかってきました。

|

||||

|

||||

それは、無理をしないこと。無茶をしないと言い換えてもいいでしょう。

|

||||

|

||||

しかし、この無茶をしないというのは表現が難しく、本人が無茶だと思っていなくても無茶に含まれることは多いと思います。

|

||||

|

||||

例えば、個人が3dでゲームを作ることでしょう。

|

||||

|

||||

「いやいや、そんな」と思われるかもしれませんが、細かいところを見ると、個人開発で3dをやるのは、結構な無茶だと今では思います。また、ueを使うこともそれに含まれるかもしれません。

|

||||

|

||||

ueや3dを使うと、個人でも大きいものが作れた気になってしまう。広いマップ、リアルな描写、動く3dモデル。

|

||||

|

||||

しかし、扱いきれない武器ほど怖いものはありません。初心者の個人開発にとって、それを置いていくほうがいい場合もある。だけどそれを手にとって進んでしまうのです。

|

||||

|

||||

この場合、個人ができるのは、その武器に圧倒的な制限をつけ、使える場面を限定することだと思います。

|

||||

|

||||

私も自分のゲームをプレイしていて、この部分はよくできているなというところが少しあります。しかし、総合的なゲーム性で考えると、全然ダメですね。

|

||||

|

||||

でも、それなら本当によくできた自信がある部分だけでゲームを作ればいいんじゃないかな。

|

||||

|

||||

そこには工夫が必要になるかもしれないし、コンセプトが重要になると思いますが、私はそのような結論に至ります。

|

||||

|

||||

完璧に動作する部分、バグが少なく、自信があるところ、自分のゲームの最大の魅力、そこだけを使ってゲームを構築することを今は考えています。

|

||||

|

||||

面白いかどうかは、正直わかりませんが、パッと見で、少しプレイして、「あれ、これすごいんじゃない」と思わせることができたら成功だと思います。最初はそこを目指していこうかなと。

|

||||

|

||||

無理をしてできることを増やしても意味がありません。特に個人開発で、3dで、かつueだと、それはとても危険な気がします。

|

||||

|

||||

とはいえ、重要なのは、たくさん作ること。

|

||||

|

||||

3dで開発するな、ueを使うな、開発者は好きなものを作るな、と言いたいわけではありません。

|

||||

|

||||

言いたいのは、たくさん作ってきたものの中には光るもの、よくできたものがいくつか出てきます。そういったものを使ってゲームを構築する。その方向性でも考えてみる、ということ。

|

||||

|

||||

おそらく、3dで作る場合、ueを使う場合、個人開発者が好きなものを作る場合に、このような制限は役に立つと思います。

|

||||

|

||||

以上が、最近の個人開発の方向性、あるいは考え方の話です。

|

||||

|

||||

## ちゃんとしたシステムをどのように作るのか

|

||||

|

||||

1. 名前規則に忠実であること。フォルダ、ファイルや変数、関数などのすべて。例外的な名前規則を付けたものを置く場所を決めておくこと。

|

||||

2. 簡単にシステムを分離、統合できる状態であること。

|

||||

3. 依存関係を減らし、ファイルは自分のフォルダのみで動く状態にすること。assetはdownloadするが、できる限りそれを使わず、使用するものは自分のフォルダに置いて整理すること。それを使ってシステムを構築すること。

|

||||

4. その時に使わないものは即座に削除すること。これはノードや変数、関数、すべて。

|

||||

|

||||

ようは、売られているassetやpluginの状態を目指すのが一番良くて、downloadすればすぐに使えるような形が理想的。

|

||||

|

||||

## pvをゲームにする試み

|

||||

|

||||

自信があるものでゲームを構築するといっても、どのようにやればいいのでしょう。

|

||||

|

||||

ここからは自分が書いたメモを貼り付けます。

|

||||

|

||||

原神のキャラクターpvがある。とても参考になりそうだ。

|

||||

|

||||

[https://www.youtube.com/watch?v=0MiIciljaWY](https://www.youtube.com/watch?v=0MiIciljaWY)

|

||||

|

||||

pvを作ったほうがいいのかと思ったことがあって、いや、pvをゲームにすればいいという案が浮かんだ。

|

||||

|

||||

これはpixelstreamingなどで配信することを考えたゲームといえばいいかな。要は簡単に遊べる一つの軽量パッケージのようなものだ。体験版みたいな感じだろうか。

|

||||

|

||||

さて、ゲームを開始すると同時にロゴ、音楽が流れる。pvのような少しのムービーがあり、キャラクターが紹介される。

|

||||

|

||||

次に、戦闘シーンだが、これに関しては例えばユーザーがスキル、バーストの2種類の技を発動できるようにしておき、ユーザーの行動によってpvが変わるという仕様である。仕様というか、仕組みである。つまり、pvをゲームに、ゲームをpvに。そんな感じの試み。

|

||||

|

||||

軽量パッケージ化をどのように進めるか、あるいは、簡単なゲーム作りはどう進めるかに迷っていたが、この方向性で行こうと思う。

|

||||

|

||||

pvを作ると同時に、ゲームを作る。ゲームをpvにする。単純だが効果的なアイディアだと思う。

|

||||

|

||||

これなら操作可能範囲も大幅に削れるし、基本的にpvを作って、一部操作可能なゲームにするだけだ。

|

||||

|

||||

ゲーム性とダメージ変動。これについては簡易的な個人アカウントみたいなものを使って実装したいという案がある。ゲームには再生ボタンがあり、実行するとpvが流れる仕組みだが、上にログインボタンがあり、そこでログインできる。ログインといってもhandleを入れるだけの簡単なものだ。で、oauthで簡単なゲームアカウント作成のページを別に作っておく。それを実行していると、atprotoからデータを読み取る。

|

||||

|

||||

ゲーム作りの方向性として、軽量で、しっかりと動き(バグがなく)、効果的で面白いものを作ろうとしていて、その答えの一つが、pvをゲーム化するという案だった。

|

||||

|

||||

これはいくつの前提思考をもとに構築されている。前提思考とは、シンプルなゲームを作ろうという試みで、最初はわかりやすいシューティングゲームのようなものを構想していた。

|

||||

|

||||

しかし、この構想には不足がある。一言でゲームの始まりは?終わりは?クリアやゲームオーバーの演出は?その他諸々のゲームにとって重要な要素が伝わらない、そして、その部分をどう構築していくか見えない点にあった。

|

||||

|

||||

この弱点を克服した案が「ゲームキャラのpv動画をゲームにしよう」というものだ。

|

||||

|

||||

もっとシンプルに言うと「pvをゲームにする」ということ。これならイメージがはっきりと浮かび上がり、かつゲーム化する際の要素も決まってくる。ゲームの始まりと終わり、ゲーム中がどのようなものかをはっきりとイメージすることができる。

|

||||

|

||||

では、実際のキャラpvを分析してみよう。ここでは原神のウェンティの動画を分析する。

|

||||

|

||||

1. 黒い画面にロゴ(作者)が浮かび上がる。美しいBGMが流れる

|

||||

2. 緑の木々と青い空

|

||||

3. カメラがキャラクターの方に移動

|

||||

4. キャラクターが物語の重要なセリフ

|

||||

5. 背後に敵の影

|

||||

6. 敵が攻撃してくる、攻撃はキャラクターの方向に向かう、カメラワーク

|

||||

7. キャラは優雅にそれを避ける

|

||||

8. キャラの紹介文や演出が入る

|

||||

9. バトルシーン

|

||||

10. スキル、爆発の紹介(セリフあり)

|

||||

11. 最後のキャラを正面に通常攻撃、弓が放たれ

|

||||

12. ロゴ(タイトル)が浮かび上がる。美しいBGMの終わりと合わせる

|

||||

|

||||

これを自分のゲームに当てはめてみる。

|

||||

|

||||

1. 黒い画面にロゴ(syui)が浮かび上がる。BGM、ピッチは0.2

|

||||

2. アイの家とアイが屋根の上に座っている、モーションあり

|

||||

3. セリフ、物語は天空に浮かぶ島からはじまる(誰しもが興味を掻き立てられる内容=天空城や古代兵器)、BGMのピッチを徐々に上げていくmax:1.0

|

||||

4. 地球に近づく黒い影

|

||||

5. 砲撃が始まる、赤い光が星をめがけて落ちていく

|

||||

6. アイが高速飛行して、敵の場所に移動

|

||||

7. キャラの紹介と音声

|

||||

8. スキルとバーストの技紹介、キーやボタンをかっこよく表示(ななめ、大きめ)。背景は灰色とカラーをあわせる

|

||||

9. バトルシーン(プレイヤーが操作可能)

|

||||

10. 1ボタン(1操作)でゲームクリア。時間経過で次のシーンに移行

|

||||

11. 最後にキャラを正面にアップし通常攻撃

|

||||

12. ロゴ(ai)が浮かび上がり、BGMの終わりと合わせる

|

||||

|

||||

面白さの実装には弱いpv。これをどう克服していくかを考える。

|

||||

|

||||

- バトルシーンを少し長くする

|

||||

- atprotoのデータを参照し、現実アカウントの値をダメージ表記に反映する

|

||||

- ダメージ総合値を表示したり記録したりする

|

||||

|

||||

原神の面白さは元素反応にある。つまり、キャラクターの攻撃の組み合わせ。ダメージ増加量など。原神では、キャラを敵の前に動かせる、スキル回し、爆発という流れで戦闘を楽しむ。これを分解すると、「合わせることと、ダメージ増加量のコントロール」だと思う。これを自分にもできる簡単な仕組みで実現できないかを考えている。

|

||||

|

||||

@@ -1,111 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "ue 5.7.0pでprojectを作り直す"

|

||||

slug: "ue-57p"

|

||||

date: "2025-09-25"

|

||||

tags: ["ue", "mac", "linux"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

`unreal engine 5.7.0-preview`が来ました。

|

||||

|

||||

[https://forums.unrealengine.com/t/unreal-engine-5-7-preview/2658958](https://forums.unrealengine.com/t/unreal-engine-5-7-preview/2658958)

|

||||

|

||||

`vrm4u`は`5.7`に対応しているので、game animation sample(gasp)をベースに構築してみます。

|

||||

|

||||

- gasp: [https://www.fab.com/listings/880e319a-a59e-4ed2-b268-b32dac7fa016](https://www.fab.com/listings/880e319a-a59e-4ed2-b268-b32dac7fa016)

|

||||

- vrm4u: [https://github.com/ruyo/VRM4U/releases/](https://github.com/ruyo/VRM4U/releases/)

|

||||

|

||||

## game animation sample for ue5.7

|

||||

|

||||

1. まず空のprojectをue5.7で作ります。私は後に利用する`Valiant Combat`で作りました。[a]とします。

|

||||

2. game animation sampleのproject(gasp)はまだ対応していないので、ue5.6で作ります。[b]とします。

|

||||

3. [b]の`${project}/Config`, `${project}.uproject`を参考に[a]に移植します。

|

||||

|

||||

```json:${project}.uproject

|

||||

"Plugins": [

|

||||

{

|

||||

"Name": "ModelingToolsEditorMode",

|

||||

"Enabled": true,

|

||||

"TargetAllowList": [

|

||||

"Editor"

|

||||

]

|

||||

},

|

||||

{

|

||||

"Name": "AnimationWarping",

|

||||

"Enabled": true

|

||||

},

|

||||

{

|

||||

"Name": "RigLogic",

|

||||

"Enabled": true

|

||||

},

|

||||

{

|

||||

"Name": "LiveLink",

|

||||

"Enabled": true

|

||||

},

|

||||

{

|

||||

"Name": "LiveLinkControlRig",

|

||||

"Enabled": true

|

||||

},

|

||||

{

|

||||

"Name": "PoseSearch",

|

||||

"Enabled": true

|

||||

},

|

||||

{

|

||||

"Name": "AnimationLocomotionLibrary",

|

||||

"Enabled": true

|

||||

},

|

||||

{

|

||||

"Name": "MotionWarping",

|

||||

"Enabled": true

|

||||

},

|

||||

{

|

||||

"Name": "HairStrands",

|

||||

"Enabled": true

|

||||

},

|

||||

{

|

||||

"Name": "Chooser",

|

||||

"Enabled": true

|

||||

},

|

||||

{

|

||||

"Name": "Mover",

|

||||

"Enabled": true

|

||||

},

|

||||

{

|

||||

"Name": "NetworkPrediction",

|

||||

"Enabled": true

|

||||

}

|

||||

]

|

||||

```

|

||||

|

||||

特に`../Config/DefaultEngine.ini`が重要です。

|

||||

|

||||

これで完了です。普通に動きます。グラフィックがきれいになっているような気がして、軽量感も少し上がってるかも。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

package buildは少し分かりづらいですが、`[]Windows`となっているところを`[o]Windows`にしないといけません。gasp + vrm4uでのpackage buildはwin, macで成功しました。macはxcode26でいけます。

|

||||

|

||||

|

||||

linuxは失敗です。`Microsoft.MakeFile.Targets 44`なので、調べてみると`toolchain: v26_clang-20.x.x`が必要なのでしょう。まだ公開されていないと思います。docsにはlinkがありませんでした。

|

||||

|

||||

[https://dev.epicgames.com/documentation/ja-jp/unreal-engine/linux-development-requirements-for-unreal-engine](https://dev.epicgames.com/documentation/ja-jp/unreal-engine/linux-development-requirements-for-unreal-engine)

|

||||

|

||||

1. `/Source/`にc++を置いて、`.uproject`を右クリックで`generate visual studio project files`を選択。

|

||||

2. `${project}.sln`を開きます。

|

||||

3. Development: Linux

|

||||

4. 右エクスプローラーから`$project`を選択して、右クリックでbuildを開始。

|

||||

|

||||

{{< msg type="warning" content="This version of the Unreal Engine can only be compiled with clang 20.x. clang 18.1.0 may not build it" >}}

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

# https://cdn.unrealengine.com/CrossToolchain_Linux/v25_clang-18.1.0-rockylinux8.exe

|

||||

& "C:\Program Files\Epic Games\UE_5.7\Engine\Build\BatchFiles\Build.bat" Airse Linux Development -Project="C:\Users\syui\Documents\Unreal Projects\5.7\Airse\Airse.uproject" -WaitMutex -FromMsBuild

|

||||

|

||||

エラー: MSB3073

|

||||

Airse: "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VC\v170\Microsoft.MakeFile.Targets" 44

|

||||

```

|

||||

|

||||

## ue5.7に移行する

|

||||

|

||||

最近はproject再構築と新しいbuild環境の構築をやっていたので、ついでに`5.7`に移行することにしました。まだ手を付けている部分が少ない時に移行したほうがよいと判断。

|

||||

|

||||

@@ -1,24 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "world origin systemができた"

|

||||

slug: "dream-system"

|

||||

date: "2025-10-08"

|

||||

tags: ["ue"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

## 現実と夢の世界

|

||||

|

||||

私のゲームでは、現実に合わせて世界を作るworld system(planet system)とゲームに合わせて作るorigin system(dream system)があります。

|

||||

|

||||

origin systemの由来は、地球平面説や天動説、つまり、古代の宇宙観です。惑星はお椀の形をしており、そこに地上が乗っているイメージ。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

このorigin systemは、軽量性、独立性、統合性を考えられたデザインで、非常に扱いやすい形となっています。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

今回は`ue5.6.1 -> ue5.7.0p`の移植作業が完了し、origin systemの仕様ができました。これで新しい惑星や地上の追加、統合が楽になります。

|

||||

|

||||

<iframe width="100%" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/xQEGkTrJ45Y?rel=0&showinfo=0&controls=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

|

||||

|

||||

@@ -1,94 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "comfyuiを自動化する"

|

||||

slug: "comfyui-auto-controlnet"

|

||||

date: "2025-10-19"

|

||||

tags: ["comfyui"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

今回は、`comfyui`の自動化を紹介します。

|

||||

|

||||

## comfyuiの自動化手順

|

||||

|

||||

以下の機能を使用します。

|

||||

|

||||

1. `Apply InstantID`: 顔を指定します。

|

||||

2. `Apply ControlNet`: ポーズを指定します。

|

||||

|

||||

まずこちらのworkflowを読み込むと早く書けます。workflowは通常、comfyuiで作られた画像に記録されています。

|

||||

|

||||

[https://docs.comfy.org/tutorials/controlnet/pose-controlnet-2-pass](https://docs.comfy.org/tutorials/controlnet/pose-controlnet-2-pass)

|

||||

|

||||

ここから`Apply InstantID`を追加します。`Apply ControlNet`から`positive`, `negative`を`InstantID`と`KSampler`につなぎます。

|

||||

|

||||

```md

|

||||

[ControlNet] -> [InstantID] -> [KSampler]

|

||||

```

|

||||

|

||||

自動化には以下のノードを使います。

|

||||

|

||||

1. `Batch Image Loop Open`: loop処理を作れます。

|

||||

2. `Load Image Batch From Dir`: 画像をディレクトリから読み込みます。

|

||||

3. `LogicUtil_Uniform Random Choice`: ランダムで区切り文字を選択します。loop中にpromptの中身を変えます。

|

||||

|

||||

なお、`comfyui`の外部ノードは以下を使用しています。

|

||||

|

||||

- comfyui_instantid

|

||||

- loop-image

|

||||

- comfyui-inspire-pack

|

||||

|

||||

|

||||

自動化の手順としては、まず、ポーズをディレクトリに保存しておき、`Load Image Batch From Dir`で読み込みます。`Batch Image Loop Open`につなぎます。それを`Apply ControlNet`につなぎます。

|

||||

|

||||

最終的に`KSampler`から`VAE Decode`をつなぎ、そこから`Batch Image Loop Close`でループを閉じます。

|

||||

|

||||

もしここで保存したければ、`VAE Decode`を`Save Image`にも繋いでおきます。

|

||||

|

||||

```md

|

||||

[Load Image Batch From Dir] -> [Batch Image Loop Open] ->

|

||||

|

||||

[ControlNet] -> [InstantID] -> [KSampler] ->

|

||||

|

||||

[VAE Decode] -> [Batch Image Loop Close]

|

||||

```

|

||||

|

||||

[](/img/comfyui_instantid_controlnet_0001.png)

|

||||

[](/img/comfyui_instantid_controlnet_0002.png)

|

||||

[](/img/comfyui_instantid_controlnet_0003.png)

|

||||

[](/img/comfyui_instantid_controlnet_0004.png)

|

||||

|

||||

|

||||

## comfyuiの便利なノード

|

||||

|

||||

`filename_prefix`で`Get Date Time String(JPS)`を使用しています。これでファイル名が重複しづらくなります。

|

||||

|

||||

役立つ外部ノードです。

|

||||

|

||||

- comfy-image-saver

|

||||

- JPS-Nodes

|

||||

- comfyui-custom-scripts

|

||||

|

||||

例えば、loop中にpromptをランダムで変える処理を追加しています。これは`LogicUtil_Uniform Random Choice`で実現しており、区切り文字は`,`です。

|

||||

|

||||

```md

|

||||

background: city street,

|

||||

background: cloud sky,

|

||||

background: galaxy planet,

|

||||

```

|

||||

|

||||

## ポーズの作成手順

|

||||

|

||||

[https://openposes.com/](https://openposes.com/)

|

||||

|

||||

例えば、自作ゲーム動画を保存し、`ffmepg`で画像化します。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ ffmpeg -i input.mp4 output%04d.png

|

||||

```

|

||||

|

||||

その画像を使って、ポーズを作成することができます。

|

||||

|

||||

- `OpenPose Pose`: `comfyui_controlnet_aux`

|

||||

|

||||

[](/img/comfyui_instantid_controlnet_0005.png)

|

||||

|

||||

@@ -1,115 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "gpt-ossを使用する"

|

||||

slug: "lms-gpt-oss"

|

||||

date: "2025-10-19"

|

||||

tags: ["openai", "AI", "windows"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

今回は、openaiの[gpt-oss](https://huggingface.co/openai/gpt-oss-120b)を使用する方法です。

|

||||

|

||||

[https://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-oss/](https://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-oss/)

|

||||

|

||||

`120b`, `20b`があります。好きな方を使いましょう。ここでは`20b`を使用します。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ ollama run gpt-oss:20b

|

||||

or

|

||||

$ lms get openai/gpt-oss-20b

|

||||

```

|

||||

|

||||

今回は、lms(LM Studio)で使用します。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

# https://lmstudio.ai/

|

||||

$ pip install lmstudio

|

||||

|

||||

# https://huggingface.co/openai/gpt-oss-20b

|

||||

$ lms get openai/gpt-oss-20b

|

||||

```

|

||||

|

||||

今後、家庭のpcは、gpu(nvidia, amd)を積んで`lms`で`gpt-oss`を動かすのが一般的になりそう。

|

||||

|

||||

## サービスとして公開する

|

||||

|

||||

例えば、apiとして公開することもでき、それを自身のサービス上から利用するなどの使い方があります。なお、`lms`にもこのような機能はあります。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

# https://cookbook.openai.com/articles/gpt-oss/run-transformers

|

||||

$ transformers serve

|

||||

$ transformers chat localhost:8000 --model-name-or-path openai/gpt-oss-20b

|

||||

---

|

||||

$ curl -X POST http://localhost:8000/v1/responses -H "Content-Type: application/json" -d '{"messages": [{"role": "system", "content": "hello"}], "temperature": 0.9, "max_tokens": 1000, "stream": true, "model": "openai/gpt-oss-20b"}'

|

||||

```

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ cloudflared tunnel login

|

||||

$ cloudflared tunnel create gpt-oss-tunnel

|

||||

```

|

||||

|

||||

```yml:~/.cloudflared/config.yml

|

||||

tunnel: 1234

|

||||

credentials-file: ~/.cloudflared/1234.json

|

||||

|

||||

ingress:

|

||||

- hostname: example.com

|

||||

service: http://localhost:8000

|

||||

- service: http_status:404

|

||||

```

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ cloudflared tunnel run gpt-oss-tunnel

|

||||

```

|

||||

|

||||

ただ、apiのreqにはキーとか設定しておいたほうがいいかも。

|

||||

|

||||

## 高速、大規模に使うには

|

||||

|

||||

`vllm`を使います。linuxが最適です。gpu(nvidia-cuda)がないときついので、win + wslで動かします。nvidiaの`H100`や`DGX Spark`が必要になると思います。

|

||||

|

||||

cudaはcomfyuiで使っている`cu129`に合わせました。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ wsl --install archlinux

|

||||

$ wsl -d archlinux

|

||||

$ nvidia-smi

|

||||

```

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ mkdir ~/.config/openai/gpt-oss

|

||||

$ cd ~/.config/openai/gpt-oss

|

||||

$ python -m venv venv

|

||||

$ source venv/bin/activate

|

||||

|

||||

$ pip install --upgrade pip

|

||||

$ pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu129

|

||||

$ pip install vllm transformers

|

||||

|

||||

$ python -m vllm.entrypoints.openai.api_server \

|

||||

--model openai/gpt-oss-20b \

|

||||

--port 8000 \

|

||||

```

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ curl http://localhost:8000/v1/chat/completions \

|

||||

-H "Content-Type: application/json" \

|

||||

-d '{

|

||||

"model": "openai/gpt-oss-20b",

|

||||

"messages": [{"role": "user", "content": "こんにちは!"}]

|

||||

}'

|

||||

```

|

||||

|

||||

## お金の使い道

|

||||

|

||||

最近、iphoneやmacを買うより、`DGX Spark`を買ったほうが良いのではないかと考えることがあります。

|

||||

|

||||

[https://www.nvidia.com/ja-jp/products/workstations/dgx-spark/](https://www.nvidia.com/ja-jp/products/workstations/dgx-spark/)

|

||||

|

||||

pc(RTX)やmacは、60万円ほどかかりますし、それは`DGX Spark`の値段と同じです。どうせ同じ値段を使うなら、何を買うのが良いのでしょう。

|

||||

|

||||

パソコンのスペックというのは、毎年それほど変わりません。RTXにしても同じです。

|

||||

|

||||

とするなら、既に持っているものではなく、持っていないスパコンを購入し、そこにAIをホストしたり、あるいはその性能をpcから利用する事を考えたほうが良いのではないか。最近はそんなことをよく考えます。

|

||||

|

||||

今後はpcを買う時代ではなく、スパコンを買う時代に突入するかもしれません。

|

||||

|

||||

@@ -1,24 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "plamo-2で翻訳する"

|

||||

slug: "lms-plamo-2"

|

||||

date: "2025-10-19"

|

||||

tags: ["lms", "AI", "windows"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

今回は、`lms`で[pfnet/plamo-2-translate](https://huggingface.co/pfnet/plamo-2-translate)を使用する方法です。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

- [https://huggingface.co/mmnga/plamo-2-translate-gguf](https://huggingface.co/mmnga/plamo-2-translate-gguf)

|

||||

- [https://huggingface.co/mmnga/plamo-2-translate-gguf/discussions/1/files](https://huggingface.co/mmnga/plamo-2-translate-gguf/discussions/1/files)

|

||||

|

||||

`lms`で`mmnga/plamo-2-translate-gguf`をdownloadして読み込みます。

|

||||

|

||||

次に、`discussions/1`にある`en2ja.preset.json`, `ja2en.preset.json`のファイルを保存するなり、作成して、それをプリセットからインポートします。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ curl -sL "https://huggingface.co/mmnga/plamo-2-translate-gguf/raw/refs%2Fpr%2F1/plamo%202%20translate%20en2ja.preset.json" > en2ja.preset.json

|

||||

$ curl -sL "https://huggingface.co/mmnga/plamo-2-translate-gguf/raw/refs%2Fpr%2F1/plamo%202%20translate%20ja2en.preset.json" > ja2en.preset.json

|

||||

```

|

||||

|

||||

@@ -1,39 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "macbook air(mid 2011)のarchlinuxでフリーズ対応"

|

||||

slug: "arch-macbook"

|

||||

date: "2025-10-20"

|

||||

tags: ["archlinux", "macbook"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

今回はmacbook air(mid 2011)のarchlinux運用の話をします。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ uname -r

|

||||

6.12.53-1-lts

|

||||

```

|

||||

|

||||

運用のコツとしては、`linux-lts`を使うこと。`linux-firmware`を入れないこと。`broadcom-wl-dkms`を入れること。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ pacman -S linux-lts

|

||||

$ pacman -S pacman -S broadcom-wl-dkms linux-lts-headers

|

||||

$ grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

|

||||

---

|

||||

$ pacman -Qq | grep "^linux-firmware" | sudo pacman -R -

|

||||

$ mkinitcpio -P

|

||||

```

|

||||

|

||||

```sh:/etc/pacman.conf

|

||||

IgnorePkg = linux linux-headers broadcom-wl-dkms

|

||||

```

|

||||

|

||||

linux-ltsをupdateしたときは、必ず`broadcom-wl-dkms`をreinstallをしないと動きません。

|

||||

|

||||

## usbからの実行

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ mount /dev/sda2 /mnt

|

||||

$ mount /dev/sda1 /mnt/boot

|

||||

$ arch-chroot /mnt

|

||||

```

|

||||

@@ -1,39 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "archlinuxでvnc"

|

||||

slug: "arch-vnc"

|

||||

date: "2025-10-20"

|

||||

tags: ["archlinux", "vnc", "mac"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

自分のブログに書いてあると思ったんだけど、見当たらなかったので。

|

||||

|

||||

`xorg`, `i3`を使用しています。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ sudo pacman -S tigervnc

|

||||

```

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ vncpasswd

|

||||

$ x0vncserver -rfbauth ~/.config/tigervnc/passwd

|

||||

```

|

||||

|

||||

macから接続するには

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ open vnc://192.168.1.2:5900

|

||||

```

|

||||

|

||||

## 操作感を同じにする

|

||||

|

||||

1. 自動起動

|

||||

2. `Win`から`Alt`に変更。その上で`setxkbmap`でkey-layoutを変更。

|

||||

|

||||

```sh:~/.config/i3/config

|

||||

exec --no-startup-id x0vncserver -rfbauth ~/.config/tigervnc/passwd

|

||||

exec_always --no-startup-id setxkbmap -option altwin:swap_alt_win

|

||||

#set $mod Mod4

|

||||

set $mod Mod1

|

||||

```

|

||||

|

||||

@@ -1,75 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "ゲームをiosに分離する"

|

||||

slug: "aicard"

|

||||

date: "2025-10-28"

|

||||

tags: ["ue"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

unreal engineで開発しているゲームの話です。ios buildでハマった部分がかなり多かったので紹介。

|

||||

|

||||

ゲーム自体は、カードとアクションを分けることにしました。

|

||||

|

||||

カードというのは道具ボックスのようなものです。これに関するゲームをiosでもできるようにする、という方向で作り直しています。

|

||||

|

||||

iosのゲーム機能はシンプルにカードを引く、集める、アカウント連携の3つです。

|

||||

|

||||

最初にカードをタップするとランダムでカードを取得します。1日1回を予定しています。課金要素では例えば、月額と単発があり、月額は3,000円、単発は150円を想定。

|

||||

|

||||

アカウント連携は、ローカルデータをatprotoのアカウントにセーブする機能のみ。

|

||||

|

||||

以上となります。後に機能を拡張していく予定です。

|

||||

|

||||

カード自体は本作のキャラクターを強化するものとしても使用することを想定しています。

|

||||

|

||||

<iframe width="100%" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/SdAiRskyrew?rel=0&showinfo=0&controls=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

|

||||

|

||||

## buildが失敗する

|

||||

|

||||

これは無料アカウントでは難しいです。apple devに年会費を払いましょう。

|

||||

|

||||

```sh:./Config/DeafaultEngine.ini

|

||||

[/Script/IOSRuntimeSettings.IOSRuntimeSettings]

|

||||

BundleDisplayName=Aicard

|

||||

BundleIdentifier=ai.syui.card

|

||||

IOSTeamID=xxx

|

||||

BundleName=ai.syui.card

|

||||

MetalLanguageVersion=9

|

||||

MinimumiOSVersion=IOS_26

|

||||

bAutomaticSigning=True

|

||||

RemoteNotificationsSupported=False

|

||||

bSupportsPortraitOrientation=True

|

||||

bSupportsLandscapeLeftOrientation=False

|

||||

bSupportsLandscapeRightOrientation=False

|

||||

|

||||

[/Script/MacTargetPlatform.XcodeProjectSettings]

|

||||

CodeSigningTeam=xxx

|

||||

bUseModernXcode=true

|

||||

bUseAutomaticCodeSigning=true

|

||||

BundleIdentifier=ai.syui.card

|

||||

```

|

||||

|

||||

## iconが設定できない

|

||||

|

||||

project-rootに`./Build/IOS/Resources/Assets.xcassets`を用意します。これはxcodeから持ってきます。build実行時に作られます。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

## 画面をモバイルにあわせる

|

||||

|

||||

これが一番時間がかかりました。buildして実機で確認する必要があるからです。

|

||||

|

||||

真ん中だけ全体化したうえで、それを上下メニューバーに合わせます。

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

## widgetのリスト化

|

||||

|

||||

これも相当面倒でした。`json`からリストを取得して、それを表示します。

|

||||

|

||||

クラス設定で`UserObjectListEntry`を追加し、それを使用します。

|

||||

|

||||

<iframe src="https://blueprintue.com/render/wz8aaem4" scrolling="no" allowfullscreen style="width:100%;height:400px"></iframe>

|

||||

|

||||

@@ -1,98 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "aigptを作った"

|

||||

slug: "aigpt"

|

||||

date: "2025-11-06"

|

||||

tags: ["rust", "mcp"]

|

||||

language: ["ja", "en"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ git clone git.syui.ai/ai/gpt

|

||||

$ cd gpt

|

||||

$ cargo build

|

||||

$ ./target/debug/aigpt

|

||||

```

|

||||

|

||||

[https://git.syui.ai/ai/gpt](https://git.syui.ai/ai/gpt)

|

||||

|

||||

## 名前について

|

||||

|

||||

ツール名は`aigpt`です。idは`ai.gpt`で、domainが`ai.syui.gpt`となります。

|

||||

|

||||

- app: aigpt

|

||||

- id: ai.gpt

|

||||

- domain: ai.syui.gpt

|

||||

|

||||

例えば、repositoryを`git.syui.ai/ai/gpt`に作り、atproto record collectionを`ai.syui.gpt`で作成すると合わせることができます。

|

||||

|

||||

名前は、固有であり、かつ短いことを意識しています。

|

||||

|

||||

## aigptとは

|

||||

|

||||

記憶装置です。mcpとして使います。AIとの会話を保存、参照できます。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ aigpt server

|

||||

$ claude mcp add aigpt `which aigpt` server

|

||||

```

|

||||

|

||||

## aigptの特徴

|

||||

|

||||

ここまでなら他のツールと同じですが、`aigpt`は少し保存(覚える)に工夫があります。

|

||||

|

||||

```diff

|

||||

- 会話 -> 保存 -> 参照

|

||||

+ 会話 -> 解釈 -> 保存 -> 参照

|

||||

```

|

||||

|

||||

AIによる解釈を挟むことで、AIの独自記憶生成をサポートします。

|

||||

|

||||

## aigptはどのような哲学で作られた

|

||||

|

||||

まずそれぞれの機能を別々にシンプルに作りました。これをlayer1-3とします。

|

||||

|

||||

- layer 1: データ(会話)

|

||||

- layer 2: 解釈(評価)

|

||||

- layer 3: 分析(ex:big-five)

|

||||

|

||||

次に、各機能を統合しました。これをlayer3.5とします。

|

||||

|

||||

ユーザーはわかりやすさを求めます。バラバラの答えがいくつも提示されるのではなく、統一されたインターフェイス、一つの答えを好みます。AIとしても、各機能に毎回問い合わせるのではなく、必要なとき、重要なことのみを参照できたほうが効率的です。

|

||||

|

||||

その実装をlayer3.5で作りました。

|

||||

|

||||

## aigptはどのように応用可能か

|

||||

|

||||

layer4では、layer1-3を応用する形で、関係性をデザインすることにしました。

|

||||

|

||||

これもシンプルな実装で、具体的にはlayer1で作られた会話数とlayer3で作られたプロファイルからの推定です。

|

||||

|

||||

関係性は、一般的なものです。

|

||||

|

||||

例えば、恋愛ゲームを作るとして、ゲームエンジンに3dモデルを用意したとしましょう。では、中身はどうするのかというと、AIとmcpを利用し、記憶と関係性を使えば、新しいものを作れますよね。

|

||||

|

||||

layer4は`aigpt`の応用性に焦点を当て、関係性構築をサポートします。このようなゲーム性に関連する機能は、optionで有効にすることにしました。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ aigpt server --enable-layer4

|

||||

$ claude mcp list

|

||||

```

|

||||

|

||||

```json:~/.claude.json

|

||||

{

|

||||

"mcpServers": {

|

||||

"aigpt": {

|

||||

"command": "~/.cargo/bin/aigpt",

|

||||

"args": ["server", "--enable-layer4"]

|

||||

}

|

||||

}

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

## aigptで考える未来

|

||||

|

||||

人はAIと会話をするようになります。そこに情報と個性が集まることになるでしょう。その情報を共有したり、それを使って自己実現できれば便利ですよね。

|

||||

|

||||

このような考えのもと、layer5では情報と個性の共有に焦点を当て設計する予定です。

|

||||

|

||||

@@ -1,45 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "aiosとaigptの統合を考える"

|

||||

slug: "aios"

|

||||

date: "2025-11-07"

|

||||

tags: ["rust", "mcp", "archlinux", "os"]

|

||||

language: ["ja", "en"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

claude code webがクレジットを配布してくれています。11/18までらしい。

|

||||

|

||||

良い機会なので、`aios`と`aigpt`を統合してみようと思います。

|

||||

|

||||

## aiosとはなにか

|

||||

|

||||

arch linuxベースのosです。最初からrustが入っています。github actionsでdocker imageを生成し、使っていました。

|

||||

|

||||

本来、rustとAIを使ってosを拡張する事を考えていました。

|

||||

|

||||

## なぜarchベースなのか

|

||||

|

||||

osとはなんなのかという問いに関係しますが、現在のosは実態として、package manager(パッケージマネージャ)です。

|

||||

|

||||

ではosを作るとはどういうことかというと、package server(パッケージを配布する仕組み)の運用です。

|

||||

|

||||

では、package serverの運用とはなんなのかというと、そのosでpackageを継続的にbuildし、serverにdeployする仕組みを整えたり、securityの仕組みを作ったりします。

|

||||

|

||||

この負担がとんでもなく重いため、この負担を軽減し、外部委託するためにarchベースとか、ubuntuベースのosが作られてきました。archベースのosはsteamos, msys2, asahi linuxなどが有名です。これらは、`pacman`というarchのpackage managerを使えることが利点です。

|

||||

|

||||

## aigptとの統合

|

||||

|

||||

今回の試みでは、AIがosの設定や管理を行うことです。`aios`は、その環境を整えます。

|

||||

|

||||

claude codeは、osの設定からsecurityチェック、sshに至るまで、すべてを自動でやってくれます。

|

||||

|

||||

`aios`では、systemd-nspawnを使用して、AIが管理するcontinerを作成し、従来のshellではなく、AI-chatを立ち上げます。そこで指示することでosの設定や管理をやってもらうというコンセプト。

|

||||

|

||||

`aigpt`によって、AI記憶や会話、設定ファイルは、その外側のユーザー領域と共有します。

|

||||

|

||||

```md

|

||||

ai[os] -> ai[user] -> machinectl[container] -> claude -> mcp[aigpt]

|

||||

```

|

||||

|

||||

`os -> user`までが人間領域で、そこから下はAI領域となります。そして、起動時はAI領域から始まります。

|

||||

|

||||

@@ -1,199 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "aishellの必要性"

|

||||

slug: "aishell"

|

||||

date: "2025-11-08"

|

||||

tags: ["rust", "mcp", "archlinux", "os"]

|

||||

language: ["ja", "en"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

現在、`aios`では、claude codeでosの設定や管理をやってもらうという方向性のos作りに取り組んでいます。

|

||||

|

||||

1. osが起動する

|

||||

2. user:aiでログインする

|

||||

3. user:aiがcontainerを起動して、ログインする

|

||||

4. claude codeを起動する(aigptというmcpを登録しておく)

|

||||

|

||||

[1]osと[2]userが人間領域、それより下の[3-4]containerをAI領域とします。

|

||||

|

||||

基本的にaiosはこれらのcontainer領域をたくさん使い、AIと併用します。

|

||||

|

||||

このようなコンセプトですから、claude codeはroot環境化で実行できることが望ましいです。container内では変に権限を制限するのではなくrootで実行するか、user:aiには`NOPASSWD`を設定します。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ arch-chroot ./root.x86_64 /bin/sh -c 'echo "ai ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers'

|

||||

---

|

||||

$ claude --dangerously-skip-permissions

|

||||

```

|

||||

|

||||

理想のプロセスとしては、osを起動するとcontainerから始まり、AIとchatできる環境に移行します。containerはrecovery用のものを作っておき、環境が破壊されてもすぐにrestoreできるようにします。

|

||||

|

||||

しかし、このようなプロセスではdockerやsystemd-nspawnでテストできません。また、aiosは、dockerなどでも使うことも想定しているため、containerの自動起動などは難しい。したがって、現時点では、user:aiを本番環境のcontainer内として、テストしてみます。

|

||||

|

||||

aios-imgを作成し、machinectlで実行します。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ ./build.zsh

|

||||

$ cp -rf ./root.x86_64 /var/lib/machines/aios

|

||||

$ machinectl start aios

|

||||

$ machinectl shell aios

|

||||

|

||||

# リカバリ

|

||||

$ machinectl stop aios

|

||||

$ machinectl remove aios

|

||||

$ cp -rf ./root.x86_64 /var/lib/machines/aios

|

||||

```

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

▐▛███▜▌ Claude Code v2.0.36

|

||||

▝▜█████▛▘ Sonnet 4.5 · Claude Pro

|

||||

▘▘ ▝▝ /home/ai

|

||||

|

||||

> このosにデスクトップ環境を構築してみて。

|

||||

|

||||

● 了解しました!このLinuxシステムに実際のモダンなデスクトップ環境を構築します。まず現在のシステム状態を確認してから、最新のデスクトップ環境をセットアップします。

|

||||

|

||||

● Bash(uname -a)

|

||||

⎿ Linux aios 6.17.7-arch1-1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun, 02 Nov 2025 17:27:22 +0000 x86_64 GNU/Linux

|

||||

|

||||

● Bash(echo $XDG_SESSION_TYPE)

|

||||

⎿ tty

|

||||

|

||||

● User answered Claude's questions:

|

||||

⎿ · どのモダンなデスクトップ環境をインストールしますか? → Hyprland

|

||||

|

||||

● 完璧です!Hyprland(最新のモダンなWaylandコンポジター)をインストールします。美しいアニメーション、ブラー効果、ガラスモーフィズムを備えた最先端のデスクトップ環境です。

|

||||

|

||||

● Bash(sudo pacman -Sy)

|

||||

⎿ :: Synchronizing package databases...

|

||||

core downloading...

|

||||

extra downloading...

|

||||

|

||||

● Bash(sudo pacman -S --noconfirm hyprland kitty waybar wofi mako swaybg xdg-desktop-portal-hyprland polkit-kde-agent qt5-wayland qt6-wayland wl-clipboard grim timeout: 5m

|

||||

slurp) 0s

|

||||

⎿ resolving dependencies...

|

||||

:: There are 2 providers available for jack:

|

||||

:: Repository extra

|

||||

… +717 lines (ctrl+o to expand)

|

||||

|

||||

● インストール完了しました!次に、モダンなHyprland設定を作成します。

|

||||

|

||||

● Write(.config/waybar/config)

|

||||

⎿ Wrote 87 lines to .config/waybar/config

|

||||

{

|

||||

"layer": "top",

|

||||

"position": "top",

|

||||

"height": 40,

|

||||

"spacing": 10,

|

||||

"margin-top": 10,

|

||||

"margin-left": 10,

|

||||

"margin-right": 10,

|

||||

"modules-left": ["hyprland/workspaces", "hyprland/window"],

|

||||

… +77 lines (ctrl+o to expand)

|

||||

|

||||

● Bash(sudo pacman -S --noconfirm imagemagick)

|

||||

⎿ resolving dependencies...

|

||||

looking for conflicting packages...

|

||||

… +63 lines (ctrl+o to expand)

|

||||

|

||||

● Bash(convert -size 1920x1080 gradient:'#667eea'-'#764ba2' -blur 0x10 ~/.config/hypr/wallpaper.jpg)

|

||||

⎿ WARNING: The convert command is deprecated in IMv7, use "magick" instead of "convert" or "magick convert"

|

||||

|

||||

⏵⏵ bypass permissions on (shift+tab to cycle)

|

||||

```

|

||||

|

||||

いい感じに実行できていますね。次はセキュリティのチェックと問題の対処をみてみます。

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

> このosのセキュリティをチェックして、問題があれば強化してほしい。

|

||||

|

||||

● システムのセキュリティを包括的にチェックして強化します。

|

||||

|

||||

● Bash(systemctl status firewalld 2>&1 | head -5)

|

||||

⎿ Unit firewalld.service could not be found.

|

||||

|

||||

● Bash(which ufw iptables nftables)

|

||||

⎿ Error: Exit code 1

|

||||

/usr/bin/ufw

|

||||

/usr/bin/iptables

|

||||

nftables not found

|

||||

|

||||

● Bash(ss -tuln | head -20)

|

||||

⎿ Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port

|

||||

tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:*

|

||||

… +10 lines (ctrl+o to expand)

|

||||

|

||||

● Bash(systemctl list-units --type=service --state=running | grep -E 'ssh|http|ftp|telnet|vnc' | head -20)

|

||||

⎿ (No content)

|

||||

|

||||

● Bash(pacman -Q | grep -E 'fail2ban|apparmor|selinux' | head -10)

|

||||

⎿ (No content)

|

||||

|

||||

● Read(/etc/ssh/sshd_config)

|

||||

⎿ Read 120 lines

|

||||

|

||||

● セキュリティ監査の結果、複数の重大な問題を発見しました。これから順次修正していきます。

|

||||

|

||||

発見された問題

|

||||

|

||||

1. ファイアウォール未設定 - システムが外部からの攻撃に無防備

|

||||

2. 多数のポートが開放 - 5000がすべてのインターフェースで公開

|

||||

3. sudo設定が危険 - NOPASSWD: ALLで全コマンドがパスワードなしで実行可能

|

||||

4. SSH設定が弱い - デフォルト設定のまま

|

||||

5. セキュリティツール未導入 - fail2ban, AppArmorなどが未インストール

|

||||

|

||||

それでは強化を開始します。

|

||||

|

||||

● Bash(sudo pacman -S --noconfirm ufw fail2ban apparmor audit)

|

||||

⎿ resolving dependencies...

|

||||

looking for conflicting packages...

|

||||

… +68 lines (ctrl+o to expand)

|

||||

|

||||

● Bash(sudo ufw default deny incoming && sudo ufw default allow outgoing)

|

||||

⎿ Default incoming policy changed to 'deny'

|

||||

(be sure to update your rules accordingly)

|

||||

Default outgoing policy changed to 'allow'

|

||||

(be sure to update your rules accordingly)

|

||||

|

||||

● Bash(sudo ufw logging on)

|

||||

⎿ Logging enabled

|

||||

WARN: initcaps

|

||||

[Errno 2] iptables v1.8.11 (legacy): can't initialize iptables table `filter': Permission denied (you must be root)

|

||||

Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.

|

||||

|

||||

● Bash(sudo ufw enable)

|

||||

⎿ Running…

|

||||

|

||||

● Bash(sudo systemctl enable ufw.service)

|

||||

⎿ Waiting…

|

||||

|

||||

✻ Installing and configuring security tools… (esc to interrupt · ctrl+t to show todos)

|

||||

⎿ Next: Configure automatic security updates

|

||||

|

||||

⏵⏵ bypass permissions on (shift+tab to cycle)

|

||||

```

|

||||

|

||||

今後のosは設定や管理をAIが実行していくようになるのではないでしょうか。

|

||||

|

||||

これによって問題は発生するでしょうが、AIの使用を止めるよりcontainerなどを用いて即座にリカバリできる環境を整えるほうがよいと考えています。

|

||||

|

||||

## aiosのポイント

|

||||

|

||||

では、こういった環境下では何が必要になるでしょう。

|

||||

|

||||

一つは、AIの記憶です。これがos内で共通している必要があります。container内であっても同じです。ここは`aigpt`を使います。場合によっては、cloud(private)などに保存する仕組みを作ったほうがいいかもしれません。

|

||||

|

||||

次に、user-dirはcontainerと共有化するのが最適かもしれません。例えば、claudeの設定ファイルが共通されていなければ困ります。

|

||||

|

||||

最後に、この仕組みはclaude codeが前提になっているということです。

|

||||

|

||||

自分が使いたいAIを使えるほうが汎用的です。そのため、claude codeに代わり、llmを指定できる`aishell`のようなものを作る必要があります。

|

||||

|

||||

## aishellの構成

|

||||

|

||||

`aishell`は、AIがshellを操作するためのツール及び、AIとchatするためのインターフェイスです。llmなどを指定できます。

|

||||

|

||||

rust, cli, llm, mcpなどが特徴です。

|

||||

|

||||

例えば、AIとchatしているとき、AIがcommandの実行が必要と判断した場合にshellを実行できるようなmcpが必要になるかもしれません。

|

||||

|

||||

@@ -1,151 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "claude code webを使い切った"

|

||||

slug: "aicard"

|

||||

date: "2025-11-18"

|

||||

tags: ["react", "ios"]

|

||||

language: ["ja", "en"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

11/18までの無料配布のtokenがあります。今回はギリギリ使い切れました。`anthropic`に感謝。

|

||||

|

||||

[https://support.claude.com/en/articles/12690958-claude-code-promotion](https://support.claude.com/en/articles/12690958-claude-code-promotion)

|

||||

|

||||

[msg type="info" content="claudeは性能劣化、limitの多発、突然動かなくなる現象が多発した時期があり、plan:maxでもほとんど使えない期間がありました。1ヶ月間、ほとんど使わなかったのにplan:maxは無駄だったという経験から、それ以降はplan:proに切り替えています。claudeが使えなくなった期間は他のサービスを使っていました。"]

|

||||

|

||||

今回は、特に印象的だったことを紹介。

|

||||

|

||||

## 色々作っていた

|

||||

|

||||

全部自分で作っていたものをベースにclaudeに書き直してもらったり、あるいは、一緒に最初から設計を考え直したりといった作業でした。

|

||||

|

||||

```json

|

||||

{

|

||||

"ai" : ["gpt", "shell", "os", "app", "bot", "card"]

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

## aicard for ios

|

||||

|

||||

`ai.card`, つまり、`aicard for ios`に関しては、ueで書いていたものを全部作り直しました。

|

||||

|

||||

今回は`react + expo`という構成ですが、あのままueで作り続けていたら、やばかった。

|

||||

|

||||

<iframe width="100%" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/KIwzBlluVKc?rel=0&showinfo=0&controls=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

|

||||

|

||||

|

||||

### build

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

nvm use 24

|

||||

npm i

|

||||

|

||||

npx expo prebuild --clean

|

||||

|

||||

# CocoaPodsのPATH問題を解決

|

||||

# echo 'export PATH="/opt/homebrew/lib/ruby/gems/3.4.0/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc;source ~/.zshrc

|

||||

cd ios;pod install;cd ..

|

||||

|

||||

open ios/Aicard.xcodeproj

|

||||

# - Signing & Capabilities タブを開く

|

||||

# - Team idを指定(Apple Developer アカウント)

|

||||

# - Xcodeは開いたまま次へ

|

||||

|

||||

npx expo run:ios --device --configuration Release

|

||||

|

||||

# apple store用の.xcarchiveを作ります。

|

||||

xcodebuild -workspace ios/Aicard.xcworkspace \

|

||||

-scheme Aicard \

|

||||

-configuration Release \

|

||||

-archivePath build/Aicard.xcarchive \

|

||||

-allowProvisioningUpdates \

|

||||

archive

|

||||

open ./build/Aicard.xcarchive

|

||||

# Distribute App ボタンをクリック

|

||||

# App Store Connect を選択

|

||||

```

|

||||

|

||||

### atproto oauth

|

||||

|

||||

1. PKCE生成 → PAR → Authorization → Callback

|

||||

2. Token Exchange(DPoP nonce自動リトライ)

|

||||

3. Profile取得(DPoP + ath)

|

||||

4. Session保存

|

||||

|

||||

`Universal Links`

|

||||

|

||||

```json:apple-app-site-association.json

|

||||

{

|

||||

"applinks": {

|

||||

"apps": [],

|

||||

"details": [{

|

||||

"appID": "{apple-dev}.{id}",

|

||||

"paths": ["/oauth/callback"]

|

||||

}]

|

||||

}

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

#### 1. ellipticへの移行

|

||||

|

||||

**解決策**: ES256署名を`elliptic`ライブラリで実装

|

||||

|

||||

```js

|

||||

import elliptic from 'elliptic';

|

||||

|

||||

const EC = elliptic.ec;

|

||||

const ec = new EC('p256');

|

||||

const key = ec.genKeyPair();

|

||||

```

|

||||

|

||||

**成功**: DPoP proof JWTの生成に成功

|

||||

|

||||

#### 2. DPoP nonce対応

|

||||

|

||||

**問題**: トークン交換時に`use_dpop_nonce`エラー

|

||||

|

||||

**解決策**: 自動リトライロジック実装

|

||||

|

||||

```js

|

||||

// 1回目失敗 → DPoP-Nonceヘッダー取得 → 2回目成功

|

||||

if (errorData.error === 'use_dpop_nonce') {

|

||||

const nonce = response.headers.get('DPoP-Nonce');

|

||||

// nonceを含めてリトライ

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

#### 3. プロファイル取得エラー

|

||||

|

||||

**問題**: `DPoP "ath" mismatch`エラー

|

||||

|

||||

```

|

||||

{"error":"invalid_dpop_proof","message":"DPoP \"ath\" mismatch"}

|

||||

```

|

||||

|

||||

**原因**: プロファイル取得時のDPoPプルーフにaccess token hash (`ath`) が欠落

|

||||

|

||||

**解決策**: `generateDPoPProof`に`accessToken`パラメータ追加

|

||||

|

||||

```js

|

||||

// アクセストークンのSHA-256ハッシュを計算

|

||||

if (accessToken) {

|

||||

const tokenHash = await Crypto.digestStringAsync(

|

||||

Crypto.CryptoDigestAlgorithm.SHA256,

|

||||

accessToken,

|

||||

{ encoding: Crypto.CryptoEncoding.BASE64 }

|

||||

);

|

||||

payload.ath = base64UrlEncode(tokenHash);

|

||||

}

|

||||

```

|

||||

|

||||

### glb

|

||||

|

||||

結論から言うと、`react-native-filament`を使います。

|

||||

|

||||

`three`でやる通常の方法ではうまくテクスチャが表示されませんでした。

|

||||

|

||||

```diff

|

||||

+ react-native-filament

|

||||

- expo-three, expo-gl

|

||||

```

|

||||

|

||||

@@ -1,37 +0,0 @@

|

||||

---

|

||||

title: "gemini3を使ってみる"

|

||||

slug: "gemini"

|

||||

date: "2025-11-19"

|

||||

tags: ["google"]

|

||||

language: ["ja", "en"]

|

||||

draft: false

|

||||

---

|

||||

|

||||

[msg type="info" content="前回のお話: claude plan:maxをやめてplan:proに変更した。AIの定額制は何がベストなのだろう。"]

|

||||

|

||||

`gemini3`が発表されました。また、`antigravity.google`、つまり、`google antigravity`が登場しています。

|

||||

|

||||

- [https://antigravity.google](https://antigravity.google)

|

||||

- [https://gemini.google.com](https://gemini.google.com)

|

||||

|

||||

今後は、claudeはproにして、geminiもproで使用するのが良いのではないかと考えています。

|

||||

|

||||

`.google`という企業独占のTLDをwebにも使うというのは、非常にかっこいいですね。しかも、`app-bundle-id`とよく合います。

|

||||

|

||||

| 目的 | 命名規則の例 |

|

||||

| --- | --- |

|

||||

| ドメイン名 | `antigravity.google` |

|

||||

| リバースドメインネーム | `google.antigravity` |

|

||||

| アプリケーションID | `google.antigravity` |

|

||||

| ローカルパス1 | `~/Library/google.antigravity/` |

|

||||

| ローカルパス2 | `~/Library/google/antigravity/` |

|

||||

|

||||

```sh

|

||||

$ nvm use 25

|

||||

$ nvm alias default 25

|

||||

$ npm install -g @google/gemini-cli

|

||||

$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code

|

||||

```

|

||||

|

||||

また、IDEが必要な場面では`google antigravity`がおすすめになるかも。`gemini`とよく合いますので。

|

||||